知らなきゃ損!パワハラ防止法について

パワーハラスメント(以下パワハラ)について悩まれたことはございますでしょうか…?

パワハラを直接受けていなくても、職場内でパワハラがある、パワハラがあると聞いたことがある方は少なくないと存じます。

平成28年度に行われた「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」では、過去3年間にパワーハラスメントを受けたことがあると回答した従業員の割合は32.5%でした。約3人に1人の労働者がパワハラを経験したことがある、ということです。

また、この調査では、パワハラの予防・解決に向けた取組により、「休職者・離職者の減少」や「メンタル不調者の減少」などの付随効果が見られることが明らかになっています。

パワハラは、労働者の就業意欲の低下や離職率の上昇、精神的な障害などを引き起こす行為です。この結果により、パワハラの予防・解決に向けた取組をすることは、職場環境を良くすることにも繋がると言えます。

そこで今回、ご紹介するのは、パワハラ防止法です。

正式名称は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(略称:労働施策総合推進法)です。

かつての雇用対策法ですが、2019年5月の改正でパワハラ防止のための雇用管理上の措置が義務付けられたため、パワハラ防止法と呼ばれるようになりました。

大企業は2020年6月1日から、中小企業は2022年4月1日から施行される法律です。

〈パワハラの定義〉

この法律が整備されたことで、パワハラの定義が明らかになりました。

パワハラとは、「職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為」です。

よって、以下の3つの条件を満たすと、パワハラと認められます。

1.優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること

2.業務の適正な範囲を超えて行われること

3.身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること

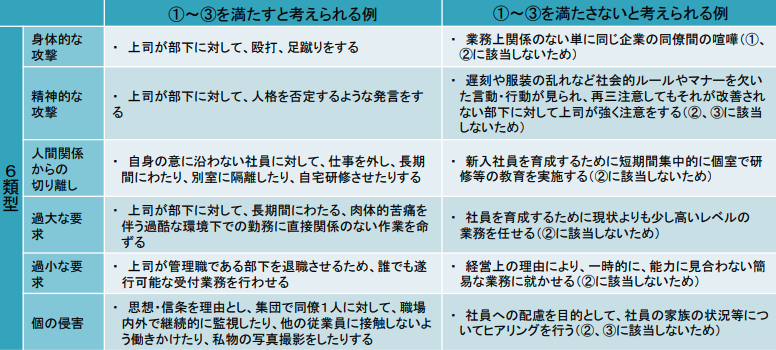

〈パワハラの具体例〉

また、パワハラでは以下の6類型が考えられます。

1.身体的な攻撃

2.精神的な攻撃

3.人間関係からの切り離し

4.過大な要求

5.過小な要求

6.個の侵害

これらの6類型の中で、パワハラと認められる例と認められない例が以下の表で表されています。(表内の①〜③とは、パワハラの定義の3つの条件を指します)

〈パワハラ防止法の対象〉

職場の範囲

職場とは「事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所」を指します。

時間の制限はないため、勤務時間外で行われたものであってもパワハラに該当します。

労働者の範囲

正社員に限らずパート・アルバイト・派遣社員・契約社員など雇用される労働者はすべてパワハラ防止法の適用を受けます。

派遣社員の場合、労働者と雇用関係を結ぶ派遣会社はもちろんのこと、実際に労働者が働く派遣先についても同様の配慮、措置を受けなければなりません。

しかし、業務委託をする個人事業主やインターンシップの学生、求職者などは労働者の範囲に含まれません。

〈パワハラ防止法で事業主に義務付けられる措置〉

パワハラ防止法では、事業主にいくつかの措置をとることを義務付けています。

社内方針の明確化と周知・啓発

事業主はパワハラを防止するために、社内でどのような方針を取るのかを明確にし、労働者に周知・啓発しなくてはなりません。

周知・啓発の方法としては、社内報、社内ホームページなどに「パワハラを行ってはならない」ことを明記し、発生原因やトラブル事例なども伏せて紹介する方法が有効です。社内方針やパワハラの発生原因・背景を理解するための研修や講習、説明会などを行うことも重要です。

相談に適切に対応するための体制づくり

労働者から相談を受けたときには、適切に相談に乗るための体制を整えなくてはなりません。

弁護士に外部委託する、人事部と相談窓口で連携を取るなどの体制づくりが有効です。

パワハラ発生時の迅速な対応

パワハラが発生した場合、企業側は迅速な対応を取らなければなりません。

詳しくは、次の項目で解説させていただきます。

また、相談者や相談を受けた者、行為者、目撃者などの第三者のプライバシーを保護するために必要な措置をとることや、被害者側の労働者が相談したことなどを理由に、解雇・降格その他不利益な取り扱いをしないように定め、労働者に周知・啓発することも実施する必要があります。

〈パワハラ発生時の対応フロー〉

事業主に義務付けられた「パワハラ発生時の迅速な対応」とは、具体的にどのような対応を指すのか、解説致します。

- パワハラについての事情聴取

・相談窓口などの体制を整えておく必要がある

・パワハラ行為があったかどうかを正確に認定する必要がある - 被害者の救済・再発防止策

・パワハラ認定の場合、詳しく調査し、パワハラ加害者の救済・再発防止策を検討する

・パワハラ加害者に自宅待機命令を下し、パワハラ被害者とはあらゆる方法での接触を禁止する

・被害者に調査結果を報告し、職場・職務への復帰を支援 - 解決策・処分の決定

・パワハラ行為がどの程度の違法性を有するかを検討し、それ相応の会社内の処分を検討

・パワハラに対する懲戒処分 軽度→譴責(けんせき)、戒告

【中度】→減給、降格、出勤停止

【重度】→懲戒解雇

これらの処分を決定するに当たり、裁判所の判断を参考に決定する必要があります。

また、調査の結果、パワハラに該当しない、誤解だった場合も、パワハラと思われるような行動をとった人物に対して、誤解を招く行動やその原因に関して注意や指導を行います。

〈パワハラの被害者になった場合〉

パワハラ防止法の施行によって労働者がパワハラを相談しやすい環境が整うことが期待されますが、相談窓口がない・相談に乗ってもらえない場合、パワハラ防止法を違反していることになります。その場合、人事部に違反していることを伝えたり、労働局へ通報する手段を取るべきです。

社内で対応してもらえない場合は、弁護士さん・社労士さんへの相談も検討してみてください。ジョブカンでは、認定アドバイザーとして、多くの弁護士さん・社労士さんをご紹介しています。ぜひご参照ください。

〈パワハラ防止法に違反した場合の罰則〉

パワハラそのものに罰則規定が設けられているわけではありません。

しかし、厚生労働大臣による助言・指導および勧告の対象となり、勧告に従わない企業は企業名を公表されます。

〈まとめ〉

パワハラ防止法はパワハラをなくし、労働者にとって、よりよい職場環境にするための法律です。この法律を遵守することで、より働きやすい企業が増えると存じます。

パワハラ防止の取組を実施する上で、この記事が参考になれば幸いです。