テレワーク下でも機能する人事評価制度を設計しよう!【中小企業で導入すべき具体的な姿】

2020年8月20日に、みらいコンサルティンググループ様とジョブカンで、「中小企業が行うべき”本質的な”テレワークとは?」というタイトルでセミナーを共催致しました。

本セミナーは3回連続講義となっており、20日は第3回目として、テレワークにおける人事評価のポイントをご紹介。

テレワーク制度を導入したものの、働き方の変化に対応した人事評価制度の刷新が追いついていない、という会社様も多いのではないでしょうか。是非、持続可能なテレワーク制度を検討する際の参考にしてみてください。

(第1・2回目のレポートはこちらから)

テレワークにおける人事評価の課題とは?

テレワークにおける人事評価の最大の問題点は、社員の仕事ぶり・姿勢・進捗状況が見えにくくなる中で人事評価を実施しなければならないことです。

【テレワーク前】

社員が近くで働いているため感情・働きぶりはよく見え人事評価も行いやすい

【テレワーク後】

これまでのちょっとした相談などの気軽で身近なコミュニケーションが難しくなる

上司は部下に対し、見てあげたい部分を見てあげられなく、反対に部下は上司に見て欲しい部分を見てもらえないという事態が考えられます。それにより、人事評価におけるギャップや納得度の低下につながってしまうことが想定されます。

このようなテレワークの環境下において、仕事ぶりが見えない社員を評価するにはどうすれば良いのでしょうか?

テレワーク下の人事評価のポイント

人事評価は成果・アウトプット重視へ

テレワーク中は、仕事ぶりを隣で見てあげられないため、進捗管理や姿勢・コミュニケーションが見えづらくなってしまいプロセスを評価することが難しくなってしまいます。

また、テレワークにおける仕事のやり方や時間配分など業務の進め方は本人に任せることが前提となっているため、プロセスを評価することの意味も薄れてしまいます。

そのため、担当業務に対する成果・アウトプットは個人の評価対象としやすく、より重視されるポイントになっていくと考えられます。

このようなテレワーク環境において会社・評価者として必要になるのは、社員個々に求める成果・アウトプットをこれまで以上に明確にするということです。

部下にとって会社から”何を期待されているかわからない・漠然と仕事をしてしまっている”ということを防ぐためにも、社員に対して「この業務をいつまでにこのぐらいの品質で行う」といった具体的な成果・アウトプットをきちんと明示し伝える必要があります。

ジョブ型人事制度

ジョブ型人事制度とは?

社員個々の業務を明確にし、その業務に対する成果・アウトプットを評価対象とする制度(=いわゆる職務給制度・職務等級制度)

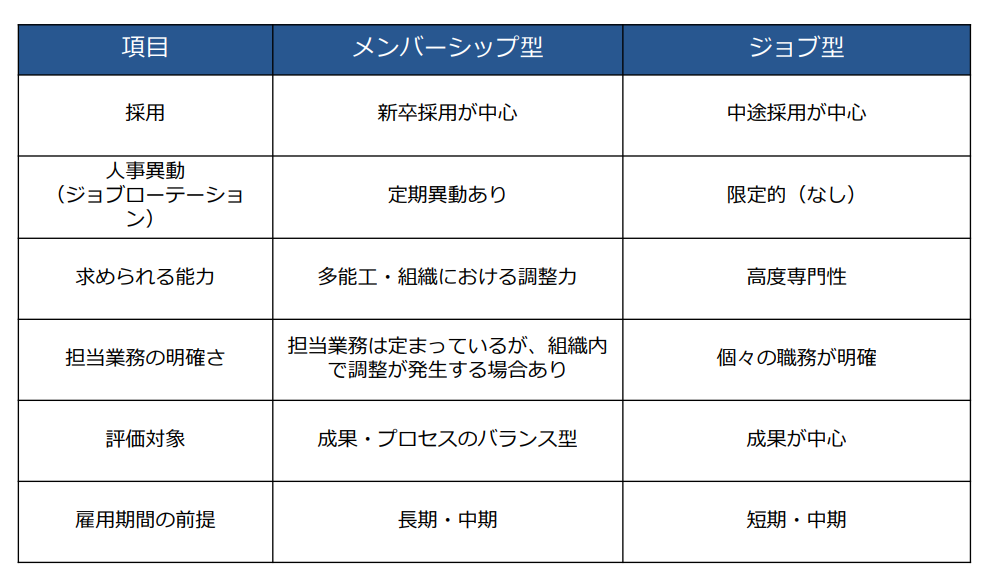

<メンバーシップ型・ジョブ型比較>

日本はこれまではメンバーシップ型の人事制度が多いと言われています。

一方で、外資系の企業などで取り入れられているジョブ型の人事制度は、個々の業務を明確化し、成果やアウトプットを評価対象とするという特徴があり、テレワーク下において話題なっています。

もちろん、メンバーシップ型にもメリットがあるため、テレワークという環境の中、自社にあったジョブ型人事制度を取り入れていくというのが現実的です。

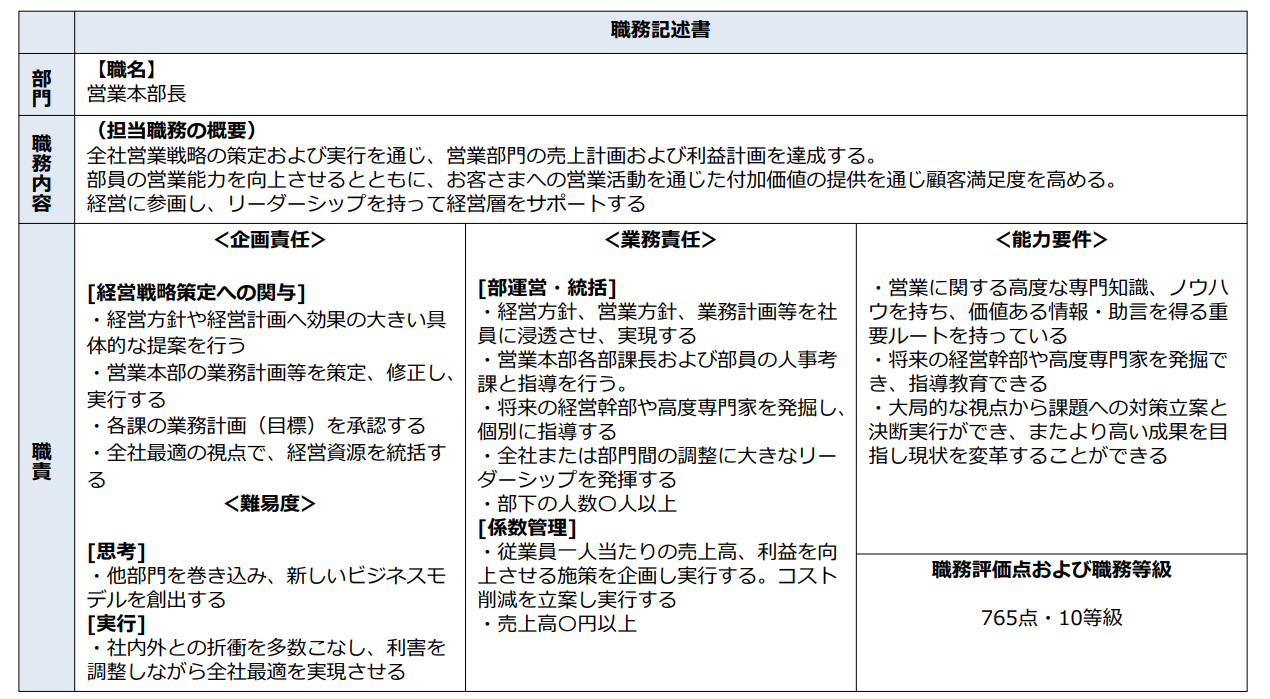

職務定義書とは?

ジョブ型人事制度(職務給制度)においては社員の職務内容を明示した職務定義書(ジョブディスクリプション)が必要となってきます。この職務定義書があることで、社員それぞれがどのような仕事を行えば良いのか、どのような責任があるのかということが明確になります。

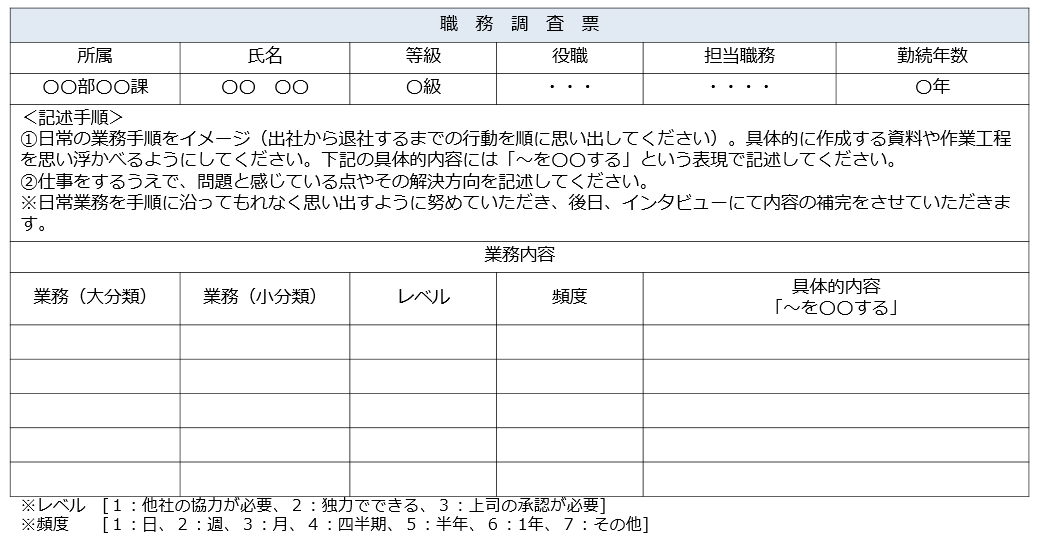

<職務定義書のサンプル>

では、この職務定義書はどのように作成すれば良いのでしょうか?

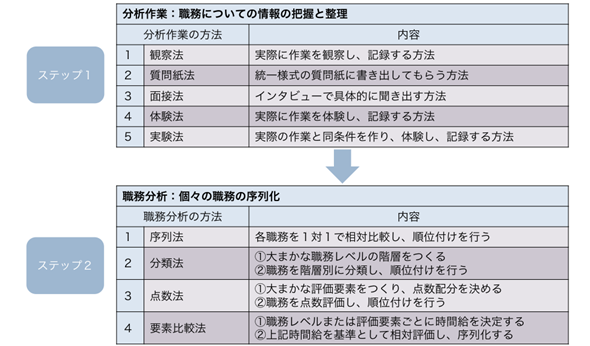

作成するにあたり、ステップが大きく二つに分かれています。

ステップ1:職務についての情報の把握と整理を行い、会社内の職務を分類

ステップ2:個々の職務の序列化

分析方法はそれぞれのステップにおいて複数の方法が存在します。

ここでいくつかの分析方法について具体例を見てみましょう。

ステップ1

【例① 質問紙法による場合】

以下のような質問紙を利用し、社員本人に書いてもらいます。しかし、本人の記入のみでは主観が伴うため、上司とのインタビュー(面接法)によって内容を補完することで分析を行います。

ステップ2

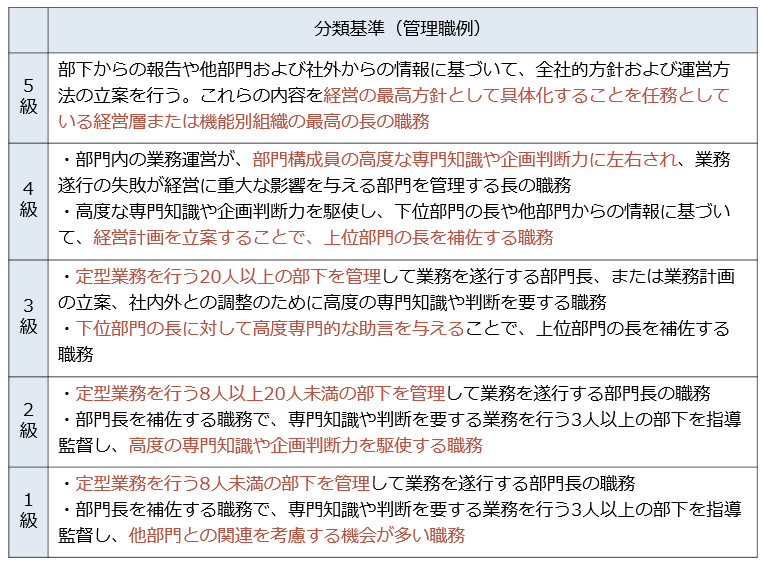

【例① 分類法による場合】

1.表のように予め分類基準(職務レベルの階層、等級など)を作成

2.各職務を分類基準に従って分類(グループ化)し、個々の職務を序列化

メリット:分類基準について細かい調節が可能

デメリット:労力がかかる

<分類法・例 *管理職のみジョブ型に当てはめた場合>

【例② 点数法による場合】

分類法と比べるときっちりとしている特徴があります。

1.各職務を分析・点数配分を決める

2.ウェイト付などの調整を行う

3.点数によって等級が決定する(例:90点以上→5、80点以上→4など)

メリット:きっちりしており線引きをしやすい

デメリット:評価要素の細かい調節が難しい

<点数法・例>

職務分類の事例からはステップ2においては分類法・点数法を利用している会社が多いそうですが、それぞれの特徴が異なります。分類法は分類基準において細かい調節が可能ですが、その分労力がかかるというデメリットもあります。点数法は点数で表されるためきっちりしており、分類の線引きを行いやすいが、評価基準の細かい調節が難しいといった特徴があります。

ちなみに、今年から始まった同一労働同一賃金において正社員とパートの職務の大きさを定義する際にもこのような方法が厚生労働省から紹介されています。

このジョブ型人事制度を中堅中小企業において導入するにはどのような点に注意する必要があるのでしょうか。

中堅中小企業におけるジョブ型人事制度の注意点

1.職務定義書の作成に相当な労力が求められる

2.個々の業務の範囲が広い

→大企業の場合組織が細分化されているため個人の業務範囲が明確であるが、中堅中小企業の場合、組織階層が少なく、個人の業務範囲が幅広い

3.個々の職務の変更頻度が多い

→当初の職務定義書が変更となる可能性が高い

では、中堅中小企業でのジョブ型とはどうすれば良いのでしょうか?

・詳細な職務定義書でなく、目標管理制度において個々の期待役割や職務を明示した上で、個人目標を設定することで運用できる

・さらに職務が明確なポジション(管理職・高度管理職)であれば、職務給の導入も可能

しかし、現状の目標管理制度は、個々の期待役割や職務を明示するケースは少なく、目標管理制度が機能しているとは言い難いケースも多く見られます。目標管理制度において今までの運用上の課題を解決し、個々の期待役割や職務を明示することで中堅中小企業のジョブ型人事制度が達成できると言えます。

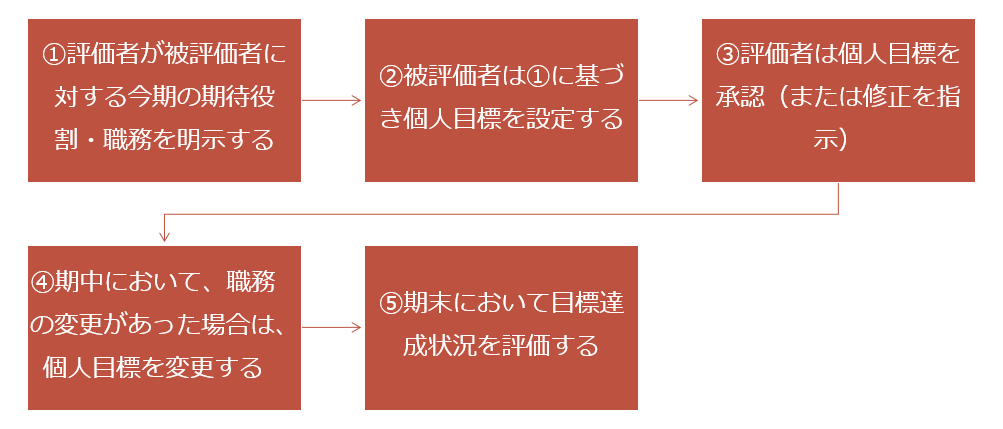

<目標設定までの流れ>

目標設定までのプロセスにおいて、①を実施していない会社(評価者)が多いため、今期の期待役割・職務を明示することが最大のポイントです。

まずは評価者が明示することで、部下の目標設定も期待役割に沿ったものとすることができ、達成度も高くなることが期待されます。「会社としての期待役割」と「社員の目標」の連動性を大切にすることで、難しい職務定義書がなくとも成果・アウトプットを評価することが可能になってきます。

目標管理制度以外の行動評価や能力評価は不要?

成果・アウトプット以外の貢献度も適切に評価するべき一方で、やはり仕事ぶりが見えにくくなるため評価項目を再検討する必要があります。(難しい項目例:勤勉である・身だしなみやマナーがちゃんとしている など)

テレワークにおいても必要・有効な評価項目例として下記があります。

自発的行動:自身の役割・職務を認識し、具体的指示がなくても率先して行動している

情報発信:組織メンバーに対して、有益な情報を積極的に発信し、組織における業務品質・生産性向上に貢献している

チームワーク:チームの一員である意識を持ち、メンバーに対する積極的なコミュニケーションやサポートを通じ、チーム力の向上に貢献している

生産性:担当業務のスケジュールや段取りを整理し、期限までに求められる品質の業務を遂行している

このようにテレワークだからこそ必要な評価項目を盛り込むことで、個人の成果・アウトプットだけに注力することを防ぐことができます。また、これらの評価方法を定期的なミーティングや1on1を通じて確認することでテレワークかであっても評価を行うことができます。

中堅中小企業におけるジョブ型人事制度まとめ

・中堅中小企業において精緻な職務分析・職務定義書は難しい

・テレワークにおいて働きぶりが見えにくく社員をどのように評価するかが重要であり、目標管理制度において、個々の期待役割・職務を明確化することで対応は可能

・一方で定性評価が全く不要ではなく、各社において必要な行動・能力は評価対象とすべき

人事評価・人材育成を機能させる1on1

テレワークでは、業務の進捗や結果は共有できていても、個人の感情や想い、考えを共有する機会は減ってしまいます。アウトプットのみでは見られないような感情や思いを、上司や会社が積極的に見ていくことが必要になります。

そこで、1on1を活用し、定期的にコミュニケーションの場を設けることが重要です。

1on1とは?

部下の成長をサポートするための上司と部下で行う定期的な1対1のミーティング

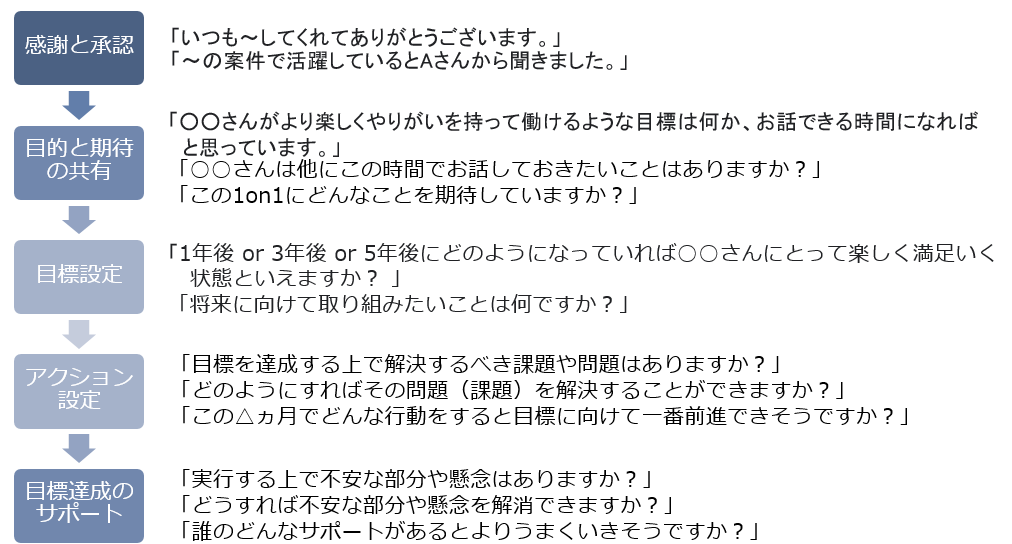

1on1では、上司が、どんな自分で(スタンス・関係性)でサポートするかが重要となってきます。その際ポイントとなるのは下記のような点です。

・日頃から部下と信頼関係を構築できているか?

・評価・意見するものではなく、サポーターとしてコミュニケーションできているか?

・1on1の場の心理的安全性は保たれているか(部下にとって自分の思いを話せる関係か)

【部下と信頼関係を築くための1on1のポイント】…傾聴・承認・質問

まずは部下の意見を聞き(傾聴)認めてあげること(承認)が大切です。

自分の考えを伝える・押し付けるのではなく、相手の話をきちんと聞いてあげます。そのことによって相手から信頼を得ることで、今度は相手に自分の話を興味をもって聞いてもらうことができます。さらに質問を投げかけることで本人に気づきを与えることができます。

<目標設定1on1の基本的な流れ>

以上、具体的なところまでテレワークにおける人事制度のポイントをお話いただきました。是非、今後御社のリモートワーク対応の人事制度を設計する際の参考にしてくださいませ。